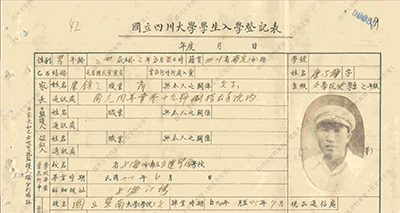

四川大学中华民族解放先锋队部分队员

1937年岁末,成都凤凰山发生了一起国民党迫害国立四川大学救亡师生的著名政治案件,史称“凤凰山事件”。翌年春,又发生了震动成都的“稻草案”。两案同出一事,可谓“连环案”,事发起因皆源于成都学生组队慰问修建飞机场的穷苦民工。案件发生时,全面抗战已经爆发,第二次国共合作已正式形成,然而,国民党对中国共产党仍保有高度戒惕,进行政治挤压和迫害。“凤凰山事件”即在此历史背景下发生。

缘起:

救亡师生慰问机场民工

全国抗战爆发后,作为大后方的四川,先后建设了33个空军基地,凤凰山机场为其中的扩建工程,当时从四川十余个县征调了2万5千余民工参加。在落后的建设条件下,工人们完全没有现代化的工具,竹篮挑土,手拉肩扛,几乎是在最原始的劳作中修建现代化机场,艰辛可想而知。政府提供给民工们的伙食极为粗糙,一日三餐皆为糙米饭(又称擂子饭),菜肴一般是青菜和白菜,一周可以打一顿牙祭的回锅肉,就是民工们期盼数日的饕餮大餐了。住宿也非常简陋,不少工棚已经朽烂,夜晚形如露天宿营。时值岁末,冷风浸骨,地面潮湿,没有床垫,连代替床垫的稻草也不够,不少和衣而眠的民工就此病倒。

这一切,激起了高校师生的无限怜悯和关怀之情,四川大学抗敌后援会迅速展开了救助行动。1937年11月28日,以川大学生为主,成都高校慰问机场民工的学生从四面八方向凤凰山机场陆续汇集,他们带去了民工们所需的各种日用慰问品,川大学生分两次送去了3万斤用作床垫的稻草,但早上9点就到达的学生却迟迟不能进入工地,机场的办事人员一再拖延时间,双方由此发生了言语冲突。直到中午12点,川大法学院教授、川大抗敌后援会执委黄宪章到达并与工地事务所交涉后,学生们才被允许进入工地现场。在工地上,他们演出了宣传抗日的街头活报剧和救亡歌曲,其间,随队而去的黄教授发表了两次通俗浅显却又激情澎湃的抗日演说。

下午1点过,慰问结束,学生们开始先后离开机场。眼见民工们的生活确如传言的艰难与悲苦,各校学生代表心绪难平。在川大抗敌后援会学生常委康乃尔率领下,当日下午,学生们又前往四川省政府请愿,强烈要求政府提高民工待遇,改善民工生活。省政府秘书长邓汉祥接见了他们,但并不承认机场建设中存在民工问题,双方言语不和以致冲撞,最后不欢而散。

回顾慰问民工的全过程,除在慰问之初以及学生与省府对话时产生了言语冲突,期间看不出有违反法律的“越轨之举” ,但“凤凰山事件”的引线却就此埋下。

迫害:

黄宪章教授被捕入狱

民工生活待遇后来是否改善,现有史料没有提供答案,倒是1937年传讯黄宪章和康乃尔的几封公函,写下了他们的“罪行”。公函称:“上月俭日,川大教授黄宪章及该校学生康乃尔等,率学生70人,自称抗敌后援会救济机场工人委员会代表,赴成都凤凰山机场向工人宣传,悉含挑拨性质,以致民工逃去数千。” 在蒋介石重庆行营电饬川康绥靖公署的电文中,此一事件更为严重,被定性为“煽动宣传”“破坏国防重要工程”的罪名。

12月6日,黄宪章被捕入狱。

黄教授被捕消息一经传开,川大校园和成都文化界一片哗然。共产党人创办的《大声周刊》迅速作出回应,指出黄教授不仅无罪,且宣传抗日有功,称赞他是“成都的章乃器”,并说拘捕事件是第二个“七君子事件”。四川省抗敌后援会第二大队的学生率先行动,他们打听到拘捕地及时向黄教授通报内外情况,四川大学的同学每日分几批前往轮流慰问。

12月15、16日,川大教员77人,川大参与机场慰问学生59人分别联名致函学校请求出面保释。校长张颐情知事态严重,接学生函后,当日即致电教育部。电文措词有度,称赞黄教授“历年以来,勤慎奉职未逾轨范”“慰劳民工确系成都各大中学校之抗敌会所共同组织”“黄教授当时并无越轨之言行”。

与此同时,中共中央派往四川做国民党上层统战工作的张曙时也密切观察着事态的动向。他在1937年12月20日给中共中央的汇报中,谈到国民党党内各派对“左倾群众运动”的限制,还说到黄宪章的被捕情况,文中虽没有谈及营救工作,但张与四川军阀刘湘素有交情,他被派往四川即有此因素。据洪沛然回忆,黄被捕后,张与刘湘信任的代理省长邓汉祥有过疏通。

或许是迫于强大的社会舆论,或许是中共地下党统战工作的成功。12月22日中午,四川大学秘书长孟寿椿代表学校将黄宪章保释出狱。不过,在1938年1月5日四川省政府的处理公函中,仍给救亡师生下了“紧箍咒”。文中写道:“综合各方查得情形观察,黄宪章煽惑民工不能积极证明,当日学生颇多,其中不无措词不当之处,黄宪章居于领导地位,事先未善示机宜,以致发生误会,影响工程,亦难脱身事外”。

黄宪章返校后,到他家慰问的学生络绎不绝,这些“措辞不当”的进步学生,原打算集体到川康绥靖公署门前迎接的,“但为免除某方之猜忌”而未前往。国民党的高压专制手段,让他们压抑着自己的激愤,采取了另外的斗争策略。

这一年的除夕前一天,学生们一吐胸中愤懑的机会来到,由200余名学生签名发起的“川大师生欢迎黄宪章先生大会”在文学院大礼堂举行。该会未见校方反对,组织有序,场面隆重。当满面红光、手拿礼帽、长衫飘逸的黄教授行至皇城大门,但见“校警立正,路人敬礼” 学生们高呼“欢迎黄宪章教授返校”“统一救亡战线万岁”“打倒挑拨离间的汉奸”……爆竹炸响,火花四溅,青春的歌喉霎时响起,嘹亮的抗战歌声穿透了皇城校园的几重旧门。

会后,学生们集资印行了《黄案始末记》以资纪念。

较量:

国共之间的监控与反监控

就在黄教授被捕的当日,另一当事人康乃尔正在校外参加“中华民族解放先锋队成都队”(简称“民先队”)队部会议,晚上归校时,他径直走向学校礼堂,那里在举行一场为抗战前线募捐的文艺晚会。未及走近,却见礼堂后面站立了一排荷枪实弹的警察,正思虑踌躇间,一位同学迅速将他拽到隐蔽之处,告诉他:“黄先生已被抓了,你为什么还跑回来?”并告之他所居住的学生宿舍留青园3号也布有警察。康乃尔迅疾从操场穿过法学院逃出学校。两周之后,待形势缓和才外出活动。不过,他的行为从此被监视着,几月之后,一个拙劣的阴谋等待着他和他的同学王玉琳。

对救亡师生迫害的产生并非偶然。当时,国共之间虽然开始了第二次合作,但国民党对共产党的防范丝毫没有松懈,他们感到了共产党人对他们的巨大威胁。陈立夫在上报蒋介石的报告中,否认和诋毁中国共产党参加抗战的初衷与意图,认为中共的计划“其计甚毒”“令人不寒而栗”。在陕西,就发生了对中共领导的学生团体活动进行严厉打压,甚至使行逮捕的事件。

这种情形也发生在大后方四川。早在1936年11月,四川省公安局查封了《力文》半月刊,称其所载言论“反对党治”“极为反动”“公然倡乱”。翌年末与1938年,也即“凤凰山事件”连环案前后,他们对中共地下党控制的“星芒周刊社”“群力抗敌宣传社”“大声周刊社”等进步报刊和团体进行了严密管控。尤其对成都规模最大的学生救亡团体“民先队”的活动倍感紧张。当局对民先队进行了详细侦察,其组织状况、活动情形、活动地点,警方都有所掌握。称共产党领导的救亡师生为“人民阵线”,还安插了学生特务在成都校内监视汇报,救亡组织的核心成员均上了国民党的黑名单。康乃尔及参加机场慰问的36名师生也登记在册,且注明了住址和绰号,便于适时逮捕,其管控措施不可谓不严。

然而,国民党却未能阻制中国共产党的发展壮大。“一二·九”运动和全面抗战的爆发,点燃了成都各界抗敌之火,成都高校师生组织的各类团体犹如雨后春笋破土而出,转入后方借读或就读的学生党员或进步青年大量涌入成都,信仰共产主义或加入共产党的学生倍增,成为抗日救亡、反对国民党的生力军。仅1938年5月到10月,中共成都市委在成都发展的党员即有400余人,共计党员587人,增加了约五倍,国立四川大学学生康乃尔即是这一时期出现的救亡学生代表人物。

康乃尔(1910-1980)原名康明弟,四川南充人,早年在嘉陵高中读书时即参加过反对四川军阀内战的活动。1935年秋,康乃尔考入上海暨南大学史地系,担任过学校“抗日救国会”负责人。1936年因参加暨南大学抗日救亡活动被逮捕,在法庭上与当局有过交锋,释放后被退学处理,于当年10月转投四川大学历史系继续学业。

来蓉时,康乃尔随身带有一封进步救亡团体的秘密接洽信,收信人是川康绥靖公署一名叫徐庆坚的职员。徐庆坚是成都地下党的资深成员,早在1932年就读于华西协合大学时即为地下党员,曾担任过华大共青团支部书记。虽然康乃尔已参加过多次中共领导的救亡活动,但他还不是党员,通过徐庆坚,他接触了更多的进步青年,此番回川之行,无疑是他政治生涯的重大转折点。

1937年10月,也即“凤凰山事件”发生前夕,在风景清幽的华西坝,经救亡学生介绍,康乃尔见到了一位神秘的“延安来的人”。此人即是中共中央派往四川做高层统战工作的张曙时。几十年之后,康还清晰记得他们在华西坝草坪散步时的密谈:

“我以一种很崇拜的完全信赖党的心情听他对我说话,他向我谈抗战的形势,当时的任务是要防止国民党妥协投降。我感到很亲切,在政治上有了可信赖的依靠。”

翌日,张托人给康乃尔一张小条子,上面只写有八个字:“任你做小组长。川指。”再过几日,宣布他正式加入中国共产党,且没说候补期。小组成员共四人,康为组长,张曙时也参加他们的党小组会议。

据《中国共产党四川历史大事记》记载,全面抗战爆发前,四川全省只有68名党员,分属六个系统,张曙时为一个系统。四川大学党组织有三个系统,其中也有张曙时系统。值得注意的是,康乃尔一入党,就被任命为小组长,领导先他入党的同志,足可见出张曙时对他能力的信任。

张曙时没有看错人,康乃尔从十几岁就投身学生运动并担任过负责人,有不俗的组织能力,性格热情奔放,言谈辩才无碍,还是街头抗日活报剧的演员。来蓉不久,即领头组建学生抗日团体,筹组了国立川大绥远抗战后援会,也是成都民先队的骨干成员,之后担任过多种职务,是成都学生救国联合会的组织部长,成都市学委书记,成华市委青年部长,川康特委青委书记。当时,他以成都学生代表的身份经常参加以政府名义组织的各类救亡活动,身份极其显眼,他在“地上与地下”的活动引起了国民党的注意,成为“凤凰山事件”的重要角色。

如今回溯“凤凰山事件”连环案,其实质是对成都中共力量的打击与消解,限制救亡学生运动的规模。在川大,集中反映在对“四川大学学生抗敌后援会”领导权的斗争。该会是以政府及学校名义组建的,共产党领导的救亡学生以出色的工作能力,在第一届选举中占据了常委的大部分,敬佩共产党的黄宪章教授也被选为常委。作为学生代表,康乃尔是常委中产生的三个主任委员之一。

可以说,国民党官办的后援会却被共产党人掌握了实际领导权,这是当局最不愿意看到的局面。就在黄宪章被捕之前,在当局授意下,一份《锄奸特刊》的油印刊物在校内鬼鬼祟祟传播,对进步教授和学生进行“污化”。污蔑他们是领了苏联津贴的“吃了萝卜”人,还制造“桃色绯闻”,说黄与姓杨的女学生关系暧昧,是“黄杨之恋”。在许多中间派同学不明真相的情况下,校方趁势改组,增强了官方的势力,“人民阵线”的进步学生被排挤。之后“稻草案”的发生,也正值第二届后援会再度选举之时。这一石二鸟的诡计既下流又阴险毒辣。

阴谋:

稻草案的拙劣表演

黄宪章教授出狱三个月之后,凤凰山连环案的第二案浮出水面,案件的另一位当事人王玉琳记得很清楚:

1938年3月23日下午,他与康乃尔被通知到校长办公室“谈话”。办公室坐着几位学校的重量级人物:校长、秘书长、学生指导委员会主任以及文学院和法学院院长。现场肃穆而威严。“主审”的是秘书长孟寿椿和学生指导委员会主任钟行素。

孟、钟问:根据学校“清账委员会”查明,你们慰问民工所购稻草有贪污舞弊,可有此事?面对突然袭击,二人愕然。不过他们年纪虽轻,却已有历练,更重要的是心怀坦荡,因为这纯粹子虚乌有。二人虽未事先商量如何作答,但在转瞬间沉下心来,一致否认。

又问:学校爱护学生,不愿扩大事态,只要承认即不予追究。二人答,没有此事,何来承认?

又问:如果不承认,学校拿出证据不好收场,恐怕要上法庭。之前领教过法庭审问的康乃尔毫无惧色,回答道:忠良被冤坐牢,历史常有,但历史终会证明,忠良是忠良,秦桧是秦桧,我们不怕诬陷。

见二人硬如铁石,孟、钟转而和颜悦色:我们相信你们的为人,但你们需要离开学校躲避一阵,学校为你们保留学籍。二人再答:我们无所畏惧,绝不躲避!

话带机锋,一波三折,机警聪明的康、王业已识破诡计,一旦离校极可能授人把柄,再宣布他们“畏罪潜逃”,唯一的办法是弄清真相,正面回击。

不久,成都《复兴日报》刊出新闻,题目是《川大抗敌后援会竟有人舞弊——康乃尔难逃法网》。川大校园当日便贴出了“清账委员会”布告,公示他们的“舞弊行为”,还居心叵测贴出讽刺漫画,画中二人正吃谷草,名曰“牛吃谷草”。康王拍马迎战,同样贴出告示澄清真相。双方大加讨伐,校园内火药味十足,中间派同学一时不明就里。

事情总有了断之时。大约一周之后,成都地方法院发出传票,双方对簿公堂。原告为川大“清账委员会”的学生陈某,他向法庭陈述,该会在清点账目时发现,被告在慰劳机场民工所购稻草时,实购二万斤,谎报三万斤,侵吞一万斤草价,计85元,且有卖草人两张签字画押的凭据。原告说得有鼻子有眼,康王不觉露出鄙夷微笑。待检察官再问二人时,二人如实陈述,购稻草两次,共计三万斤,分两次付清,分文未少,也有证据在手,可供细查。

双方各执一词。法官遂传稻草商人彭世松父子上堂,法庭一时静谧,只听二人所说。父亲详述购草过程,力证康王未贪分毫,而其子画押的证词,是被学校校警威逼所签,不能算数。此言一出,众皆哗然。法官再问其子,其子又详述被逼经过。原告闻此,不觉大惊失色。

庭审之后,《成都快报》等媒体第一时间报导了法庭消息,中共地下党也密切关注事态发展。约半月之后,检察官巫德源签发了成都地方法院不起诉处分书,宣布“被告并无犯罪嫌疑,依刑事诉讼法第231条第10款 ,为不起诉处分”。

康王在法庭上胜利的关键,在于稻草商人的翻供,而证人为何要翻供呢?原来,就在那天在校长办公室“谈话”之后,俩人火速赶到离学校不远的彭老汉家打听情况,探知到彭老汉并不知情,诬告出自他那老实巴交又糊里糊涂的儿子。彭是一位朴实的商人,对二人印象上佳,当即答应要去法院说明真相,并重新写了证明文书。

毫无疑问,整个案件是有预谋的奸计,但这奸计设计得既下流又“太不专业”,演绎成了小丑表演,成为政治历史上的笑柄。不过,中共地下党并未轻视国民党的威胁,对手虽在“黄宪章案”和“稻草案”上连续失败,但他们同时篡夺了第二届川大抗敌后援会的领导权,双方各有胜负。出于斗争策略,地下党决定不要痛打落水狗,在康、王发表的《川大稻草案水落石出》的文章中,明确声明不对原告以诬蔑罪起诉,只是告诫对方:“自此以后,唯望能念及亡国之惨痛,激发天良,捐弃成见,共御强敌”。

这种以民族利益为重,团结大多数同学的斗争策略赢得了广泛的人心,不久之后便结出硕果。退出官办的“后援会”后,以“民先队”成员为骨干,他们立辟蹊径,成立了以川大文法学院为主的“成都学生抗敌宣传团”,之后又成立了宣传二团,影响波及到成都各大中学,教会创办的华西协合大学也成立了宣传三团。一时间队伍浩大,成都的救亡运动呈现波澜壮阔之势。青年学子们在中共地下党指导下,在“御寇与革命”的历史张力中,挥洒着纯洁而澎湃的青春热血。

尾声

1940年春,夜已深了,在华西坝新医院建筑工地,一个敏捷的身影在巡逻人员巡视的空当,迅速踏上阶梯,将一张油印宣传资料贴在医院大门上。天亮之后,一封“为成都抢米事件真相告成都同胞和四川同胞书”印在人们眼前,落款为:“中国共产党成都行动委员会”。

“抢米事件”是继“稻草案”之后国民党在成都谋划的又一政治迫害事件。此时抗战相持阶段到来,国民党腾出手来,加剧了对共产党人的捕杀,中共四川高层领导罗世文,著名文化人车耀先等人先后被捕。阴霾密布,危机四伏。4月1日, 中共中央发出指令:积蓄力量,隐蔽实力,避免损失,转移干部。密令很快传达到成都。

大约几天或十余天之后,一位“头戴深灰色博士帽,身穿灰色条纹浅呢长袍,脚蹬圆口元青贡呢便鞋,手提黑色小皮箱,鼻架茶色眼镜的商人模样的人”坐上了一辆黄包车。车从城内出发,经过东门大桥,换了去龙泉驿的长途黄包车。车后面,始终跟随着一位骑单车的青年,他随时观察着周围的情况。这商人模样的人正是许多川大同学熟悉的那位“大块头,秃额顶,宽面庞”的康乃尔。此番乔装打扮,即是奉了地下党之令前往重庆隐蔽。那位骑单车的跟随人是奉命护送的地下党员。黄包车沿东大街向牛市口骑行,再经保和乡地界的沙河铺、大面铺一路向东,与杀机四伏的成都渐行渐远,并于当年转移到中国革命的圣地延安。从凤凰山机场慰问民工,到经保和乡秘密撤退,康乃尔结束了他在蓉三年多“地上与地下”的革命岁月。

1978年2月,五星红旗早已漫卷神州,康乃尔被任命为中华人民共和国成立之后,他的母校——四川大学历史上的第4位校长,1980年9月24日下午,他突发脑溢血,于校长任上逝世,终年70岁。