李岚晰,一位来自川大建筑与环境学院2018级的女生。

“兴趣是最好的老师”,在川大的五年,她很好地诠释了这句老生常谈。基于对建筑学的热爱,她的建筑抄绘作业不仅登上了共青团中央官微,还以年级第一的成绩保送至东南大学。

20%是幸运 80%是勤勉

早在高中,李岚晰就对建筑学有了兴趣,加之有素描、水粉等美术基础,建筑学自然而然地成为了她的高考第一志愿。

在刚到川大时,李岚晰发现建筑学和想象的有些不同,但她的热爱并未消减,“因为感兴趣,所以我会争取把每件事都做好。”

建筑学是一门综合性、实践性很强的学科。学生不仅需要力学、材料学的知识,也需要历史、文学的储备,以及很强的动手能力去设计图纸、搭建模型。

在大一的设计基础课上,当设计对象由二维的图纸转向三维的空间时,李岚晰开始感到吃力:“当时,其他同学的设计都在一步步深化,我却在老师的建议下不断推翻重做,来来回回做了四五个模型。”

面对挫败,李岚晰没有气馁。模型做不好,就去寻求老师的帮助,边动手边理解,在修改中学习经验;面对建筑构造等较为枯燥的知识,她告诉自己“有好的基础才能做出好的作品”,硬着头皮学下去。

那幅登上共青团中央官微的笔记,实际上是李岚晰提交的建筑抄绘作业。在她看来,学习是在日常的积累中完成的:“设计时再找参考是来不及的。”她坚持每日浏览相关资讯,无论是经典的设计,还是前沿的手法,都会被她纳入“库存”;她也喜欢四处走走,在新鲜的环境中收集“碎片化记忆”,储存未来可能的设计灵感。

从设计图纸 走向实地项目

随着专业知识的积累,李岚晰开始着手参加实践项目。大三时,李岚晰作为省级大创项目的成员,对绵阳盐亭县的字库塔石刻图谱进行了梳理。

项目持续了一个学期。李岚晰曾与其他成员前往盐亭,对当地字库塔上的石刻图案进行扫描、测量,掌握一手资料,制作3D模型与平面图谱。此外,她们还需结合当时的政治、人文因素,对装饰图案进行解读。为此,李岚晰查阅了大量文言文,撰写了两百余页的资料。

与此同时,李岚晰开始参加专业竞赛,并陆续拿下4项国家级与省级奖项。不过,其中最让她难忘的反而是一次未获奖的竞赛——eVolo摩天大楼竞赛。“其独特之处在于,它不对项目的落地性做出要求,更鼓励参赛者进行发散性的思考。”

李岚晰和其他成员设计了一座位于海洋的摩天大楼。为了完成设计,她不仅要学习与国际接轨的建模软件,也要接触诸如温差发电原理、装置功率与射程、降雨规模等知识。“这次比赛很有挑战性,我当时抱有很大的热情,因此也收获了许多奇思妙想。”

保研后,李岚晰开始了在西南设计院的实习生活。这是她首次真正意义上深入行业:“当时我还没接触过施工图,画个楼梯都花了两天时间,不仅要考虑到各种细节,还需要不断与同事沟通。”

在项目招标时,李岚晰参与了副标的制作,每天在各项工作间轮轴转。设计院的工作量是学校课程设计的好几倍,但整个部门依然能有序、高效地运转。这让她深有触动:“我还有很多知识要学,还有很长的路要走。”

不停地思考 不停地发问

李岚晰喜欢阅读与写作。在高中时,她就喜欢写作,到了大学,也会时常记录自己的所见所感:“写作能够让人心静,回顾时也十分有成就感。”

刚来到川大时李岚晰就加入了《川大人》报社,她坦言自己刚接触采访时会“十分紧张”;后来逐渐掌握了采访与写作的技巧,慢慢懂得如何将问题串联,提高报道的可读性。

到了大三,李岚晰已成为报社的总编。她还兼任着校团委宣传部副部长,负责撰写新闻通稿、管理团委官网等工作。

机缘巧合下,李岚晰采访到建环学院的李沄璋老师。此后便与李沄璋老师保持着联系:“写作不仅是个人的事情,它也是一种媒介,能让你认识许多给你带来成长的人。”

不停地“发问”,是作为报社记者的工作,也是李岚晰学习之道。她多次提到“来自老师的帮助”:“建筑学的学习,有时需要老师点拨,我们可以给自己找一位导师,定期汇报成果,并听听他的建议。”

学院的方志戎老师对李岚晰也影响颇多:“以前方老师会热情地向我介绍学长学姐,让我有问题就去请教;现在他也会把我介绍给学弟学妹,让我多帮助他们。”在她看来,这是一种很好的传承关系。

学习科研、专业竞赛、社会实践、出国交流、学生工作,李岚晰在川大一样都没落下。国家级奖项、国家奖学金、优秀学生、优秀干部……俯首默默耕耘,不知不觉间,时间已经给出了努力的答案。

回顾在川大的五年生活,李岚晰觉得自己最大的变化是“变得平和从容”,

当被问起“是否还害怕失败”,李岚晰说:“失败是可以的,但努力的方向一定要是对的。做好了选择,就不惧怕每一次失败,朝着目标不断前进。”

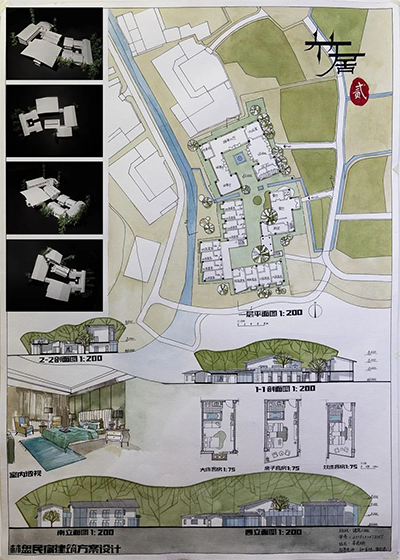

李岚晰的作业